在过去二十年中获得的研究结果发现,肠道菌群可能有助于宿主人类的代谢健康,而当其异常时,会导致各种常见的代谢紊乱疾病,包括肥胖、二型糖尿病、非酒精性肝病、心脏代谢疾病和营养不良。然而,为了从机理上理解肠道菌群如何影响宿主代谢,研究正从描述性微生物普查分析转向因果研究。对人类高通量多组学数据(包括宏基因组学和代谢组学数据)的联合分析,以及对人类、动物和细胞的宿主生理学和机械实验的测量,有可能成为识别所报告关联背后潜在分子机制的初始步骤。在这篇综述中,我们讨论了目前关于肠道菌群和衍生微生物化合物如何与健康宿主的代谢或常见代谢疾病的发病机制相关的知识。我们强调了以微生物菌群为目标的干预措施的例子,旨在优化相关代谢健康,我们为这一新生和有希望研究领域的未来基础和转化研究进行了展望。

从最近的流行病学、生理学和组学数据,并结合细胞和动物实验研究结果来看,环境对人类健康和疾病风险的相当大一部分影响可能是由微生物菌群落介导或调节的,这些微生物统称为微生物菌群,包括大量在人体表面和所有体腔内共存的相互作用的细菌、古细菌、噬菌体、真核病毒和真菌。其中大多数是共生或互利共生的微生物。一个个体中所有肠道微生物基因(即微生物组)的集合代表了一个比人类基因组高一个数量级以上的基因库。居住在人类体内的大多数微生物都存在于肠道内,并受到出生方式、婴儿喂养方式、生活方式、药物和宿主遗传的影响。肠道菌群在培养宿主免疫力、消化食物、调节肠道内分泌功能和神经信号、改变药物作用和代谢、清除毒素和产生影响宿主的多种化合物方面发挥重要作用。

在这里,我们回顾了关于人类宿主肠道菌群的文献,重点是细菌和古细菌,以及它们对人类新陈代谢的潜在重要性。在文献中,对于如何定义代谢健康没有共识。然而,一个试探性的定义是,在代表性的流行病学研究中,总的新陈代谢(根据身体器官功能的一系列不同测量来估计,如肝脏、肠道、脂肪、肌肉、心脏和脑组织的新陈代谢)与理想的生活质量和寿命相关联。然而,世界人口中有相当一部分人的代谢健康状况不佳,这主要是由于过度食用加工过的高能量食物、久坐不动的城市化、闲暇时间不活动以及吸烟成瘾。这意味着代谢紊乱的高患病率,包括肥胖、非酒精性肝病、二型糖尿病(T2D)以及心脏代谢疾病(CMD)和过早死亡。在一些发展中国家,代谢健康状况则完全相反——大部分人口长期营养不良。

尽管常见慢性代谢紊乱的病理有巨大差异,但它们与肠道微生物组的组成和功能的共有和疾病特异性异常有关。自微生物组研究时代开始以来,与疾病相关的异常微生物组是与疾病原因(即易感性、初始或进展)有关还是次要现象一直受到广泛争议。然而,2004年首次提供了肠道菌群参与新陈代谢调节的证据,表明肠道菌群调节宿主从饮食中获取能量和储存能量的能力。随着下一代微生物组测序广泛应用,微生物基因目录的大量生成,生物信息学有针对性的开发,以及高数据存储和操作能力的提升,为该研究领域提供了大量关于肠道微生物组在代谢中潜在作用的新认识(方框1)。

方框1、解析肠道菌群与代谢健康关联性的工具

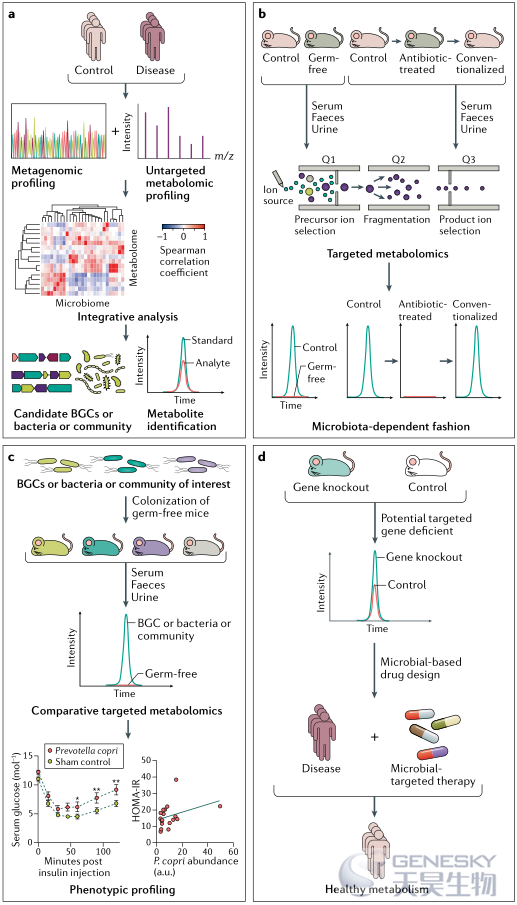

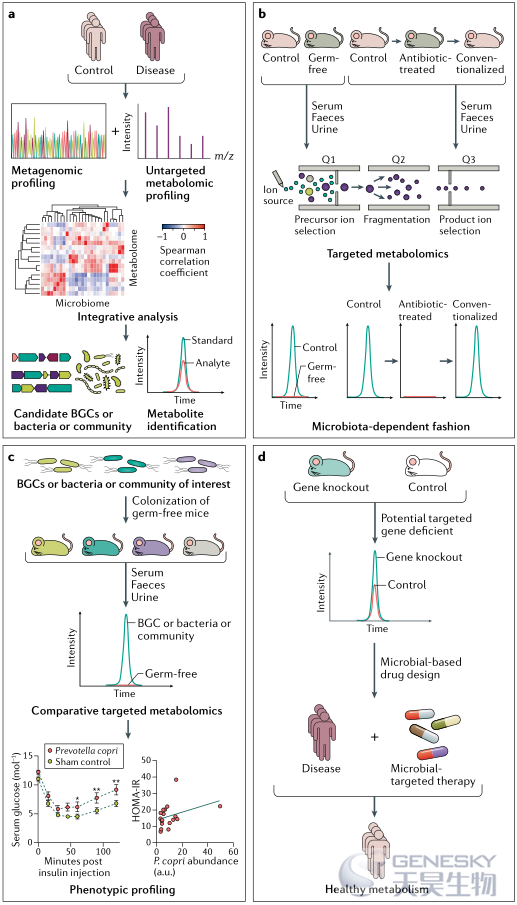

目前,人们对探索肠道微生物组和相连的粪便、血液和尿液代谢组作为代谢健康和各种代谢疾病的决定因素的潜在作用很感兴趣。鸟枪法测序技术的最新进展和测序成本的降低,以及生物信息学的进步,使我们有可能更全面地了解整个肠道菌群落及其功能。类似地,各种灵敏和精确的技术可用于分析体液的代谢组。在这里,我们总结了一些最近应用于揭示肠道微生物组和各种代谢组之间关系的策略。

全微生物组关联研究

全微生物组关联研究方法在很大程度上仿照全基因组关联研究,在病例对照研究中识别与表型(通常是疾病状态)相关的遗传变异。在全微生物组关联研究中,微生物DNA是从肠道或粪便样本中纯化出来的,并经过基于鸟枪法的深度测序,每个鉴定和组装的基因组之后被整合以构建交叉采样的、非冗余的微生物基因目录。每个基因的丰度是通过计算单个样本中匹配序列的读数来确定的。

应用各种生物信息学算法和相关系数,微生物组数据中的组装基因被聚集成特定的组,例如宏基因组连锁组、宏基因组物种、共丰度基因组或宏基因组物种泛基因组。然后分别从映射到宏基因组连锁群、宏基因组物种、共丰度基因群、宏基因组物种泛基因组及其重叠群的单个样品中提取序列读数,并组装成高质量的草图基因组。

最近,一些分析工具也有可能将肠道菌群定义到菌株水平。这些工具包括:StrainPhlan是基于SNV分析对测序微生物的核心基因组进行分析,MetaMLst基于物种特异性高变的loci,以及MetaPanPhlan是基于泛基因组图谱水平。然而,这些方法依赖于参考基因组的覆盖范围和质量。来自菌株水平分析的结果仍然需要通过获得含有目标细菌分离物的纯培养物来验证。此外,与健康或疾病状态的关联可以通过微生物功能潜力的单个微生物基因、分类群或模块来表征。诸如监督机器学习或随机森林之类的分类器可以用于将每个样本分配到某个类别。为了验证全微生物组关联研究确定的关联,还包括其他宏基因组数据集,如来自其他独立研究的样本。

微生物组和相关代谢组的整合分析

肠道细菌可以产生各种生物活性代谢物,这些代谢物可以通过吸收进入宿主血液中。与疾病表型相关的特定代谢物 可以通过质谱或基于核磁共振对粪便、血浆、尿液或其他生物流体的代谢组学来鉴定,从而可以对微生物组、代谢组和宿主表型进行联合分析,以鉴定潜在的机制联系。该分析流程至少包括四个步骤:首先是微生物基因的聚类,其功能潜力可以通过基于与蛋白质序列相似性将基因组织成KEGG功能模块来构建已知的功能特征。第二步涉及显示共丰度的代谢物的聚类,以降低代谢组学特征的维度,因为代谢物通常由可能受前体调节的共同途径形成。通过使用源自基因表达分析的加权基因共表达网络分析,可以将共丰度的代谢物聚类。值得注意的是,该算法的优点之一是对未标记的代谢物使用bin聚类,而不是对所有代谢物进行聚类。下一步是将非参数统计检验应用于相关的聚集基因和代谢物。最后,基于微生物功能相关性可能由一个或几个物种或一组物种驱动的假设,建议进行遗漏交叉验证,通过将其从关联中移除来评估每个基因簇的贡献。这些特定代谢物和基因簇之间的相关性分析,可能会鉴定出含有产生疾病相关代谢物前体所需基因的特定物种,这些代谢物由肠道菌群或由宿主和肠道菌群共同产生。最终,在动物模型中评估已鉴定的微生物候选物(方框2)。

在这篇综述中,我们讨论了在代谢健康的人类宿主中肠道菌群的分类和功能特征,以及肠道微生物多样性减少对宿主代谢的影响。接下来重点介绍异常肠道菌群组成和功能的各个方面,以及与肥胖、T2D病、CMD、代谢性肝病和营养不良中代谢障碍的关系。我们评估了一系列最近发现的肠道微生物组衍生化合物,以及它们在生理和疾病状态下作为肠道微生物组和宿主代谢之间的信使的潜在作用。我们强调了基于微生物组疗法改善代谢健康的例子,最后,我们概述了未来流行病学和实验研究的潜在途径(方框2和方框3)。

为了从微生物组-疾病关联发展到给定疾病中微生物组的功能,建议进行额外的实验来探索微生物组分和感兴趣疾病之间的潜在因果关系。使用鸟枪法测序和非靶向(即基于发现和全局但半定量的)代谢组学图谱分析来自受影响个体和对照个体的生物样品,以识别不同生物流体中不同丰度的微生物特征或分子(见图a部分)。在非靶向代谢组学检测中,分析物的特征在于其保留时间及其质荷比(m/z值)。通过产生核磁共振光谱或将片段轨迹和保留时间与合成参考标准物相匹配来进行化合物的鉴定。微生物组和代谢组数据集都经过综合分析,以捕获与代谢物高度相关的候选生物合成基因簇(BGCs)、细菌或群落。为了确定目标化合物是否以微生物菌群依赖的方式产生,可以使用三重四极杆质谱对无菌小鼠和对照小鼠的样品进行靶向(即通常以定量方式验证明确的代谢物)代谢组学分析(见图b部分)。此外,用抗生素处理的小鼠肠道菌群移植的常规化也可以具体证明肠道菌群在产生特定化合物中的作用。当在目标捕获候选分析物中采用反应选择模式时,第一个四极杆(Q1)和最后一个四极杆(Q3)都设置在特定的质量,仅允许对来自特定前体的离子片段进行不同的监测,这使得当所选的反应监测应用于来自一个或多个前体离子的多个产物离子时检测灵敏度增加。人类肠道微生物组数据和微生物来源的化合物可用于选择候选BGC、微生物种类或微生物菌群落,其存在与特定化合物的产生相关(见图c部分)。通过聚类编码次级代谢途径的生物合成酶的基因、对在空间和时间上存在特定生态环境中共丰度基因和微生物组装的分箱来实现降维。

含有对参考BGC、微生物物种或微生物菌群落的无菌小鼠表型进行分析,以检测感兴趣化合物的丰度变化。为了确定微生物来源的化合物可能参与的下游信号通路,可以通过观测转基因小鼠微生物产生的化合物的变化进行研究(见图d部分)。以上方法可能会激发开发针对微生物菌群的干预措施(方框3)。

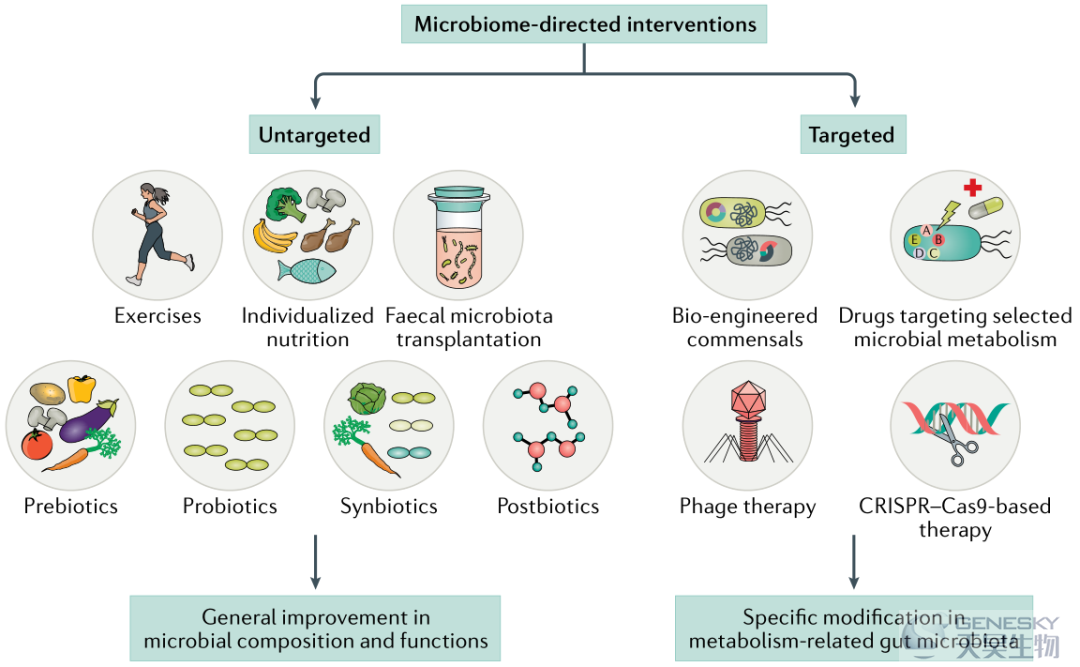

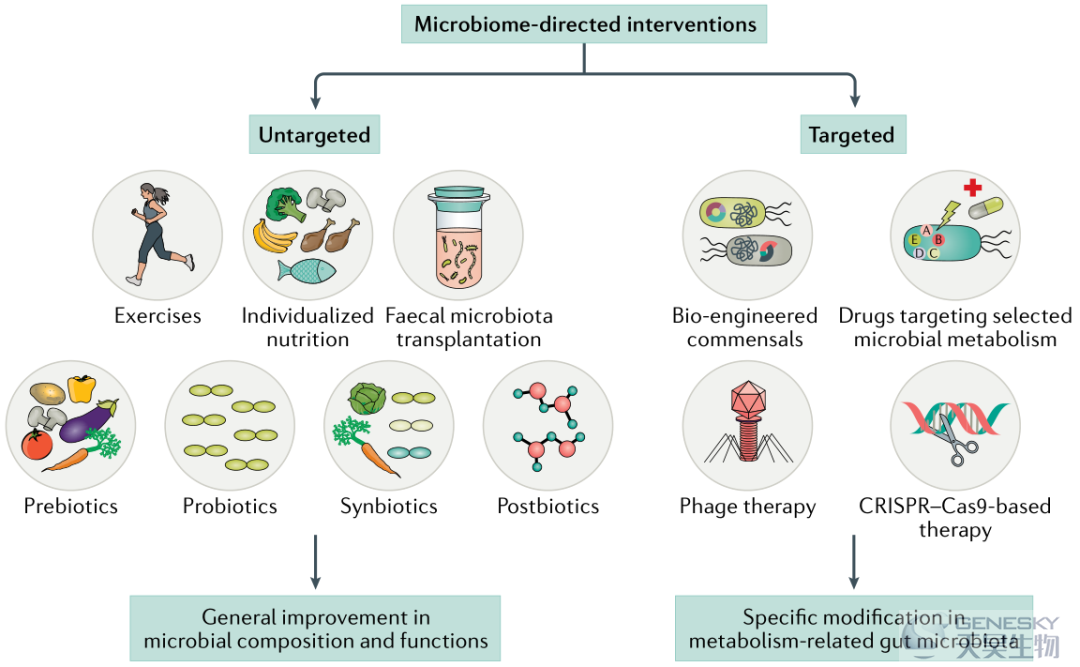

方框3、改变微生物菌群落的干预措施

由于从关于肠道菌群对代谢健康的影响的流行病学和实验研究中获得的知识呈指数级增长,人们有兴趣在肠道菌群被破坏的人体中检测靶向和非靶向微生物菌群导向的干预措施(见图)。

非靶向干预

在啮齿动物中,喂食各种营养组合会改变肠道菌群和新陈代谢。特别是高饱和脂肪喂养会导致内毒素血症和胰岛素抵抗(图1)。一项系统综述总结了六项干预措施和九项横断面研究的结果,这些研究调查了膳食脂肪对人体肠道菌群的影响,证明了高饱和或单不饱和脂肪的饮食对微生物菌群有负面影响,而高多不饱和脂肪的饮食对微生物菌群似乎是中性的。类似地,高多糖饮食干预导致肠道菌群发生改变,与粪便、血清或尿液的短链脂肪酸浓度增加、体重减轻以及细胞因子和代谢组图谱的改善有关。同样,增加体育活动的干预措施显示了肠道菌群的适应性变化,在某些情况下,肠道菌群的可传播性变化与乳酸盐、支链氨基酸分解能力的增加、短链脂肪酸合成潜力的增加以及心肺适应性和胰岛素敏感性的改善有关。

益生菌(probiotics)、益生元(prebiotics)或后生元(postbiotics)实验检测

对双歧杆菌、乳酸杆菌和酵母菌,以及尚未上市的潜在下一代益生菌包括粪肠球菌和几种梭菌属的安全性问题探讨由来已久。对健康个体短期随机对照试验的系统性综述显示,益生菌对肠道微生物组成没有一致性的影响。但一些益生菌,例如粘蛋白芽孢杆菌菌株,甚至不需要在肠内定殖就可以提供有益的代谢健康效果。一些被称为益生元的不可消化多糖改变了啮齿动物结肠中发酵微生物菌群的相对丰度,并诱导肠道屏障功能的改善,在某些情况下还改善了新陈代谢。值得注意的是,测试各种益生元的随机对照试验表明,菊粉型果聚糖改变了肥胖成年女性的肠道菌群组成,引起宿主代谢的适度变化。在超重或肥胖的儿童中,也据报道富含低聚果糖的菊粉益生元改变肠道菌群,并适度降低体重、肥胖症和炎症标记物。这同样适用于各种益生菌菌株和益生元的组合,通常称为合生元。后生元制剂代表益生菌或部分微生物菌株的巴氏杀菌版本,具有促进健康的作用。巴氏杀菌的粘蛋白芽孢杆菌及其膜蛋白Amuc_1100的中试试验证明了对人体代谢标志物的积极作用。

异源和自体粪菌移植目前尚未确定是否是预防或治疗代谢性疾病的一种选择。挑战包括缺乏关于饮食对粪便移植物定植和存活的重要性、供体粪便的最佳厌氧处理、供体和受体之间的免疫相容性以及噬菌体和真菌对成功的粪便微生物菌群移植的作用的知识。与此同时,还需要检测在代谢性疾病发生前储存的不太复杂的自体粪便微生物菌群移植的可行性和有效性,即在儿童或青少年时期生物储存的粪便样本。

靶向干预

在小鼠中,灌胃工程大肠杆菌会过量表达饱腹因子N-酰基磷脂酰乙醇胺,减轻高脂饮食诱导的肥胖、胰岛素抗性和脂肪肝;并且在患有糖尿病的大鼠中,具有表达和分泌胰高血糖素样肽1 (GLP-1)能力的遗传修饰的加氏乳杆菌菌株增加了胰岛素释放,并降低了高血糖症。将携带转基因的微生物输送到人体肠道是否能被卫生和药品管理部门或消费者接受,目前还没有定论。通过利用特殊微生物合成的代谢物来制造靶向药物,是另一个优化代谢的新兴潜在前沿。一个主要的例子是微生物生产三甲基胺的特定阻断药物。

由于大多数噬菌体和古细菌病毒分别对细菌和古细菌菌株具有特异性,它们可能会在未来的实验中出现用于靶向代谢紊乱个体中微生物组的异常生物部分。类似地,目前还不知道CRISPR-Cas是否可以用于编辑和重置人体肠道微生物组的异常部分,而不会对宿主造成不良影响。

在代谢紊乱状态下肠道菌群被破坏的前提是对代谢健康人们的肠道菌群的组成和功能的了解。然而,健康的人类肠道菌群还没有在任何已有分类分辨率下被彻底解析。肠道细菌和古细菌的相对分布对个体来说是独特的,部分原因是菌株水平的多样性和微生物生长率的差异,以及微生物基因中的结构变异,部分原因是环境暴露和宿主基因中相当大的个体间差异的影响。然而,总的来说,高分类群多样性、高微生物基因丰富度和稳定的微生物功能核心是健康肠道菌群落的特征。然而,值得注意的是,仅仅肠道细菌的高度多样性和丰富度并不是健康微生物菌群的唯一指标,因为肠道转运时间会影响微生物的丰富度。较长的转运时间可能会导致丰富度增加,但不一定会导致健康的肠道菌群。

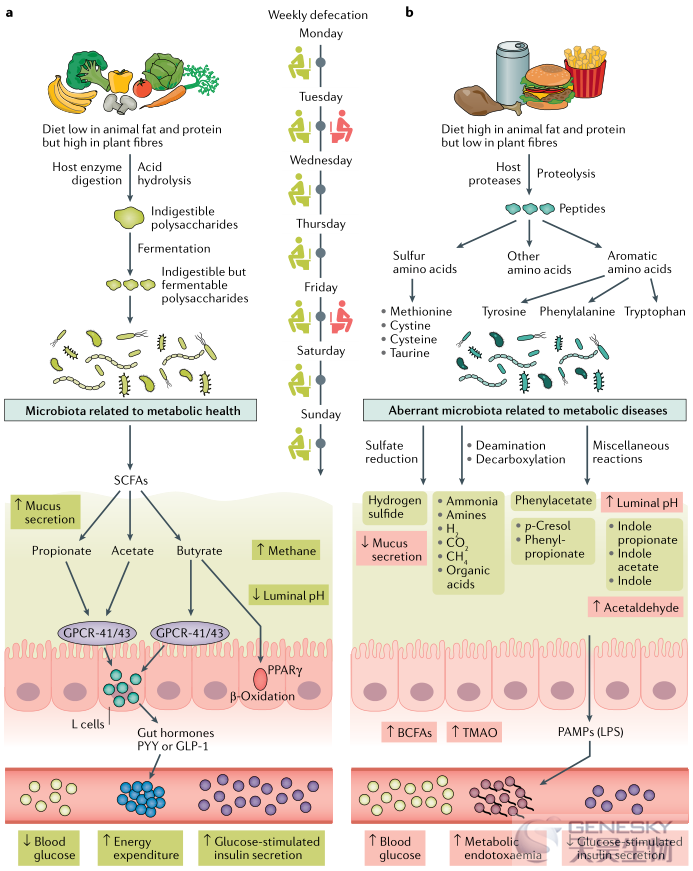

出生方式和母乳喂养方式塑造了婴儿肠道菌群,在童年时期随着环境暴露逐渐成熟。此后,肠道菌群在儿童期晚期、青春期和成年期保持相对稳定,直到老年时出现多样性下降,部分原因可能是免疫功能的变化。成熟健康的肠道微生物核心功能包括编码糖胺聚糖降解的基因,通过复杂多糖类的发酵和特定脂多糖(LPS)的合成产生短链脂肪酸(SCFAs),以及一些必需氨基酸和维生素的生物合成 (图1)。

总之,人类肠道菌群具有促进宿主代谢健康能力的“金标准”参考并不存在。这是由于不同人口、种族、性别、年龄和健康状况的个体之间的巨大差异,尤其是在分类学层面。这种变化要求流行病学研究必须包括对环境因素的控制或根据环境差异进行调整。

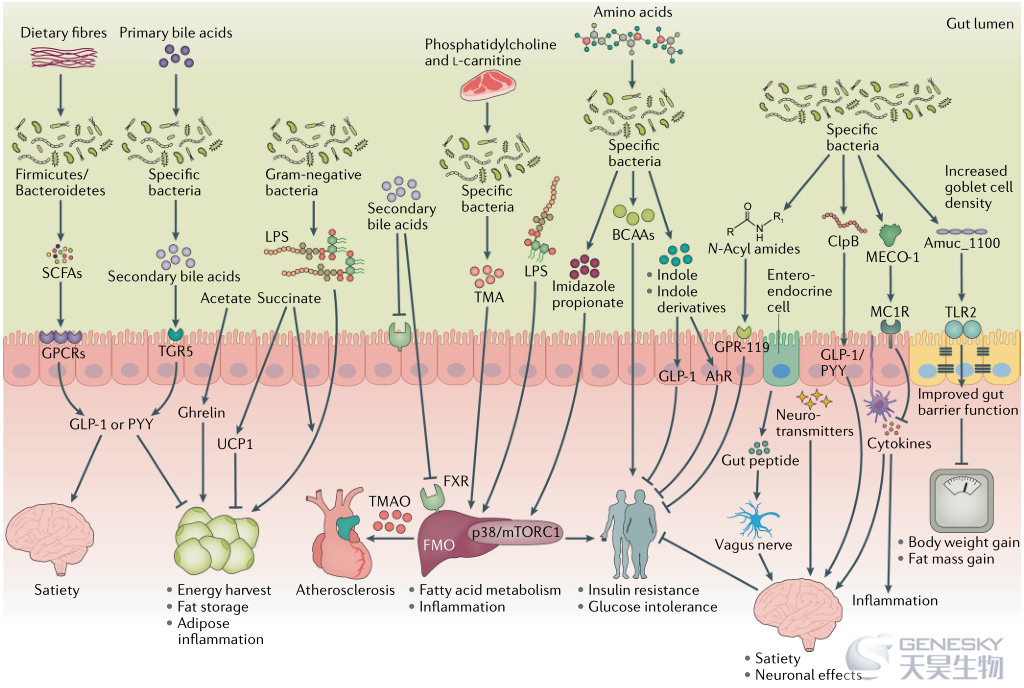

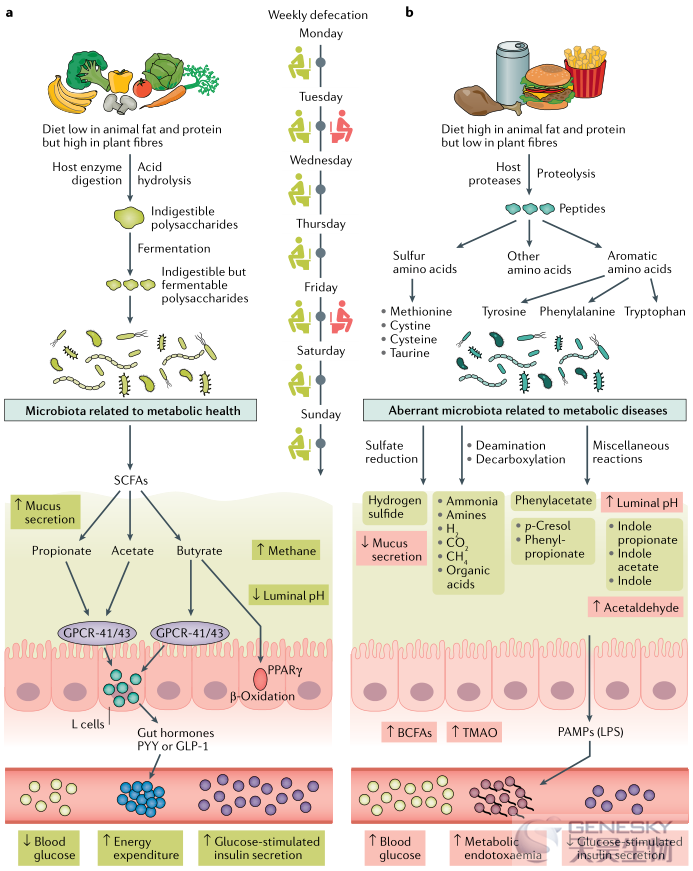

图1、饮食对肠道菌群和宿主代谢的影响。代谢健康的微生物菌群和生物失调之间的平衡至关重要。稳态是由各种因素维持的,如宿主遗传、饮食、每日排便次数、体力活动、吸烟和药物使用。a)展示了一个代谢健康的微生物菌群(主要通过高纤维、低动物脂肪和低动物蛋白饮食实现)。不易消化但可发酵的多糖被大肠微生物群代谢,并被发酵产生一系列化合物,激发厚厚的肠粘液层和强大的屏障功能。微生物产生的短链脂肪酸(SCFAs)为结肠细胞提供了额外的能量来源,并导致管腔pH值降低。SCFAs的乙酸盐、丁酸盐和丙酸盐可与肠内分泌L细胞上表达的G蛋白偶联受体(GPCR-41)和GPCR-43结合,随后诱导胰高血糖素样肽1 (GLP-1)和肽YY (PYY)的分泌,这有助于增加能量消耗、减少食物摄入和改善葡萄糖代谢和胰岛素分泌。丁酸盐是过氧化物酶体增殖物激活受体-γ (PPARγ)的激活剂,也是肠道β-氧化和耗氧的刺激物,维持肠道内的厌氧环境。b)高动物脂肪和蛋白质饮食、久坐不动的生活、吸烟、酒精摄入和相对不频繁的排便引起的微生物生态失调可能会导致粘膜渗漏、肠道和全身炎症以及SCFAs的产生减少,从而导致L细胞分泌的肠道激素减少。在发酵过程中,复杂的蛋白质首先被各种细菌肽酶、蛋白酶和内肽酶切割,释放出游离氨基酸和短肽,然后进行发酵。值得注意的是,菌群失调通常与结肠运输时间延长有关,导致结肠代谢的改变,微生物蛋白水解的增加。由于蛋白质发酵增加,支链脂肪酸(BCFAs2-丁酸甲酯、异丁酸酯和异戊酸酯)、三甲胺、有机酸、气体(H2S、H2和CO2)以及痕量的酚类、胺类、吲哚类和氨的产生,导致官腔pH升高。总之,这些微生物环境和代谢物变化导致病原体相关分子模式(PAMPs)渗漏,包括在血液中增加的脂多糖(LPS),并触发全身低度炎症和胰岛素抗性。然而,应该注意的是,一些吲哚衍生物,如通过发酵膳食纤维产生的3-吲哚丙酸,已被证明能改善葡萄糖代谢。

与没有接触过现代生活中抗菌因子的传统生活方式的人(例如,东非或亚马逊地区的人)相比,发达国家的大多数人显示出肠道微生物多样性减少。随着城市化、污水处理、更高的住房标准和总体卫生水平的提高,肠道菌群中类杆菌属、普氏菌属、脱硫弧菌属、乳杆菌属和草酸杆菌属的数量正在下降。这种多样性的下降与常见慢性代谢紊乱患病率的上升有关。类似地,在瘦弱个体和肥胖个体中,低微生物基因丰富度与肥胖、胰岛素抗性、炎症和血脂异常的相对增加有关。发达国家微生物丰富度和多样性下降的具体原因难以捉摸。然而,除了生活和卫生水平的普遍提高之外,使用抗生素来防治传染病也被怀疑是一种原因。例如,怀孕前、怀孕期间或幼儿期使用抗生素可能会改变婴儿和儿童肠道菌群的组成,这种做法与早发性肥胖发病率的增加同时发生。在成年人中,用广谱抗生素对年轻健康个体的短期治疗会导致一些共生和共生细菌的长期耗竭。然而,抗生素的使用、肠道菌群的破坏和代谢障碍之间的因果关系尚未确定。抗生素对肠道菌群和代谢的影响可能取决于宿主遗传学,因为对喂食高脂肪食物的小鼠的研究表明,药物对许多代谢变量的影响取决于动物的遗传背景。下面我们将讨论异常肠道菌群的各个方面以及与肥胖、T2D、代谢性肝病和CMD症代谢的关系。此外,我们还讨论了婴儿期和幼儿期的严重营养不良与肠道菌群中某些细菌相对减少的关系。在缺乏旨在恢复慢性疾病中肠道菌群落的丰富性和多样性的临床控制干预措施的情况下,无法评估肠道菌群的衰退是疾病原因的一部分还是慢性非传染性疾病状态中的二次适应。然而,有一些证据表明,饮食干预可能改善肥胖个体的低微生物基因丰富度和宿主代谢。

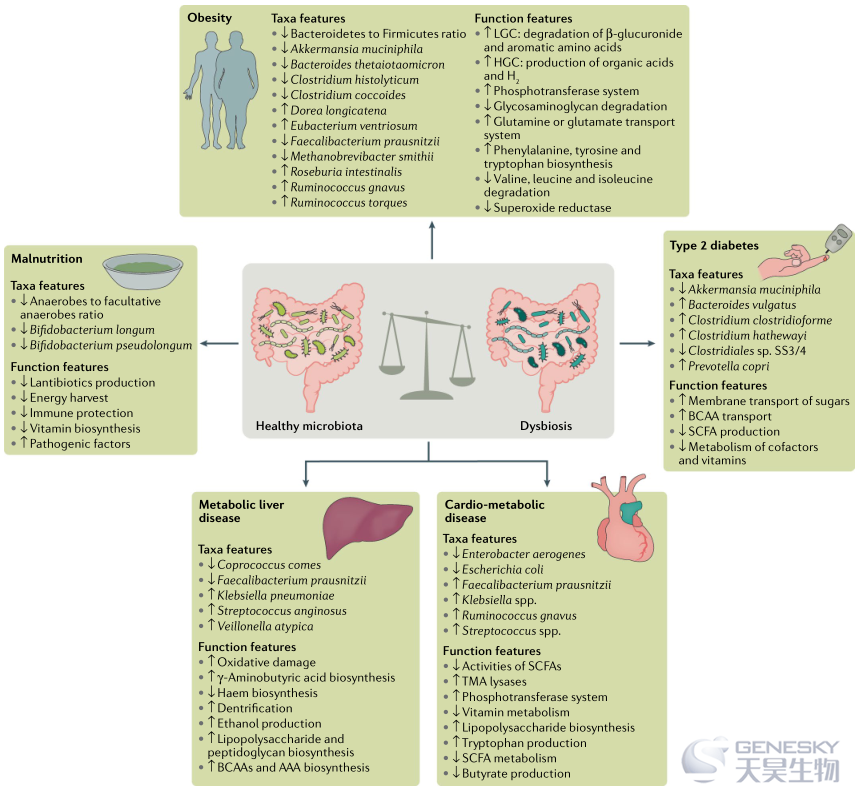

肥胖患者的肠道菌群异常

自二十世纪中叶以来,发展中国家肥胖及其代谢并发症的发病率急剧上升。久坐不动的生活方式和食物消耗的增加,加上广泛的多基因易感性,被认为是肥胖流行的主要原因,而广泛使用抗生素可能会进一步加重肥胖流行。此外,越来越多的证据表明,肠道菌群在调节肥胖发病机制中的一些环境影响方面发挥了作用。继2006年发现可转移的肥胖相关微生物菌群可导致瘦小鼠体重增加之后,随后的流行病学研究表明,肥胖个体和瘦小个体的肠道菌群存在差异。在物种水平上,双生子研究表明,SCFA生产者如细菌(Eubacterium ventriosum)和肠杆菌(Roseburia intestinalis)的丰度与肥胖有关,而丁酸生产者如示波螺旋菌属和产甲烷菌(Archaeon methanobreviabacter smithii)的丰度可能与瘦弱有关。另一项针对瘦小个体和肥胖个体的宏基因组关联研究表明,谷氨酸发酵共生菌多形拟杆菌的丰度在肥胖个体中显著降低,并与血清谷氨酸浓度呈负相关。此外,用多形芽孢杆菌灌胃小鼠可以防止肥胖,这表明未来可能会有针对具有潜在益生菌或微生物复合物的肠道菌群的肥胖干预模式(方框3)。对肠道微生物途径和基因家族的分析表明,肥胖与单向接合能力的降低有关,单向接合在细菌之间转移遗传物质,并与超氧化物还原酶的减少有关,这可能导致肠道氧化应激 (图2)。一项粪菌移植研究表明,将与肥胖不一致的双胞胎粪菌移植到无菌小鼠体内,以饮食依赖的方式将人类供体的现象类型转移给受体动物。这项里程碑式的研究为正在进行的对连接肠道菌群和全身能量代谢的肠道微生物信使的深入研究提供了理论基础。然而,在研究肠道菌群改变对慢性疾病(包括肥胖)发展的潜在影响时,重要的是各种药物可能会影响肠道菌群。例如,他汀类药物是广泛用于预防动脉粥样硬化的降胆固醇药物,他汀类药物的摄入与促进健康的肠道微生物有关。显然,理想情况下,对微生物菌群修饰药物的任何影响的观察都需要在介入研究中跟进,以解决这些关系的任何因果关系。

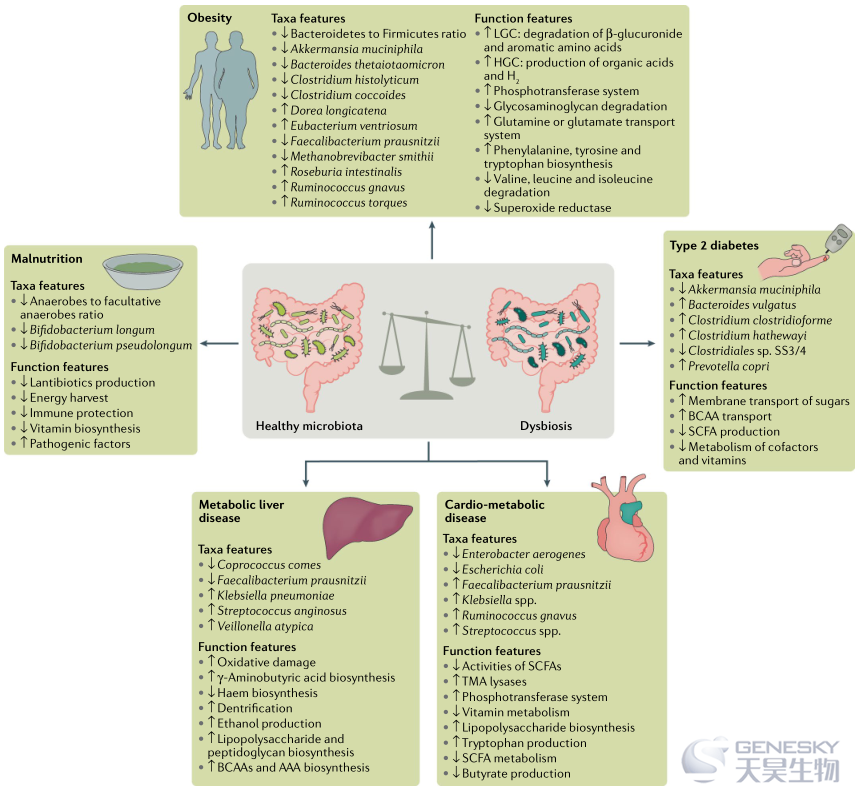

图2、一些报道的与常见代谢性疾病相关的肠道菌群分类及功能特征概述。多项研究暗示了代谢性疾病中的细菌种类和功能特征。该列表并不包括所有改变的分类或功能特征,但代表了研究中观察到的常见模式。AAA,芳香族氨基酸;BCAA,支链氨基酸;HGC,高基因计数;LGC,低基因计数;SCFA,短链脂肪酸;TMA,三甲胺;↓表示与对照相比,代谢性疾病的丰度较低;↑表示与对照组相比,代谢性疾病的水平更高。

二型糖尿病和糖尿病前期与肠道菌群的改变有关

来自大规模流行病学研究的间接证据表明,肠道菌群以及远端肠道的激素分泌能力可能参与葡萄糖调节,该研究表明,与没有结肠切除术的个体相比,全结肠切除术患者患T2D的风险增加。此外,对啮齿动物的机制研究表明,高血糖可能通过肠上皮细胞的GLUT2依赖性转录重编程和紧密连接完整性的改变增加肠屏障通透性,进而导致粘膜渗漏。因此,人们对了解异常肠道菌群是否参与触发或维持T2D及其前体状态的血糖升高很感兴趣。T2D约占所有糖尿病病例的90%,与肥胖一样,发病率和患病率也在增加,影响着5%至15%的成年人,使其成为最常见的内分泌失调。T2D的病因学包括数百种基因变异和一系列环境因素的组合,这些因素与肥胖共享。大多数人要么超重,要么肥胖,这些病例早期的病理生理学特征是主要骨骼肌、肝脏和脂肪组织的胰岛素抗性,以及胰岛素生物合成和分泌的代偿性增加。在胰岛素抗性持续存在的情况下,胰岛素生物合成下降,随之而来的是高血糖症的加重。除了高血糖,T2D表型还经常表现为血脂异常,循环中甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇水平升高,高血压和血小板聚集倾向增加。所有这些异常都是动脉硬化过早的危险因素。因此,除了健康行为的改变,T2D患者还接受多种药物治疗,这些药物针对的是血糖升高和心血管疾病的危险因素。然而,多药方案以许多不同的方式影响这些个体的肠道菌群。因此,最近的流行病学研究试图阐明肠道菌群和T2D之间的联系,这些研究集中在T2D未用药的早期阶段,称为糖尿病前期。糖尿病前期患者的血浆葡萄糖值升高,处于非糖尿病范围内,但升高到一个水平时,他们患明显T2D病和缺血性心血管疾病的风险增加。在这些患有糖尿病前期的未用药个体中,肠道菌群显示出产丁酸盐分类群的缺失、Akkermansia muciniphila丰度的降低和具有促炎潜力的细菌丰度的增加(图2)。妊娠期糖尿病(GDM)可能发生在妊娠晚期,估计影响7-10%的妊娠,是另一种糖尿病前期状态。GDM患者血浆葡萄糖的诊断标准被设定在比其他形式糖尿病更低的阈值,因为即使血糖稍微升高也会对胎儿发育产生毒性作用。有趣的是,与同一孕期血糖正常的孕妇相比,GDM妇女的肠道菌群组成被破坏,并且在怀孕8个月后两组妇女之间的肠道菌群差异仍可检测到。在怀孕期间和之后,GDM的肠道微生物组研究了T2D非怀孕个体中报告的异常微生物组组成,其中除了通常减少的细菌丰度和机会性病原体的增加之外,还持续发现丁酸盐产生细菌的丰度降低。在功能潜能水平上,T2D患者的肠道菌群在多种途径中富集。这些包括参与糖相关膜转运的途径的富集以增加细胞葡萄糖摄取,支链氨基酸(BCAA)向外转运以诱导胰岛素抗性,与厌氧肠环境相关的甲烷代谢,异生素降解,促进耐药性的代谢和减少硫酸盐以降低胰岛素敏感性(图2)。然而,由于药物混杂,解释正在接受多种药物治疗的T2D患者的肠道菌群特征是有问题的。在T2D经常开出的药物中,抗高血糖药物甲福明二甲双胍似乎最能改变肠道菌群,对多种性别和物种(如埃希氏菌和肠杆菌)的相对丰度有影响,并能增强几种微生物菌群的功能潜能,如产生丙酸盐和丁酸盐,从而诱导肠道糖异生。

总之,这些研究研究了T2D肠道菌群的作用,强调了几个重要的发现和缺点。患有明显T2D和糖尿病前期的个体中的微生物组似乎在丁酸盐产生细菌中相对减少,并且显示出具有促炎功能潜力的物种的增加。然而,这些变化没有一个是T2D特有的,但它们发生在许多慢性非传染性疾病中,其特征是临床上无症状的低度炎症。迄今为止,将肠道菌群从患有T2D病或糖尿病前期的未用药个体转移到无菌小鼠体内以复制T2D表型的尝试已经失败。

肠道微生物失调与心脏代谢疾病有关

动脉硬化是西方世界发病率和死亡率的主要原因之一。患有动脉硬化的人通常多年来都有临床上无症状的代谢功能障碍,包括血糖、胰岛素和血脂的循环浓度升高,以及胰岛素抗性和低度炎症。因此,将异常肠道菌群对早期代谢紊乱的可能影响与失衡肠道菌群区分开是一项重大挑战,失衡肠道菌群在远离代谢异常阶段的阶段,正在加剧缺血性心脏病的发病机制。除此之外,与T2D一样,CMD患者接受大量药物治疗,因此很难从复杂的药物治疗、疾病前期和并发症诱发的信号中分离出肠道菌群中真正的动脉硬化信号。迄今为止,这些挑战尚未得到系统解决。一项针对CMD患者粪便样本的全宏基因组关联研究报告称,这些患者的肠道微生物组,在未对疾病前期或共病进行调整的情况下,显示出丰富的肠杆菌科细菌,包括大肠杆菌、克雷伯氏菌属。以及与健康对照受试者73相比口腔物种丰度的增加(图2)。相比之下,患有CMD的个体类杆菌和抗炎菌数量减少。在功能水平上,一些受精能力下降,但磷酸转移酶系统、氨基酸转运蛋白和参与合成脂多糖和三甲胺(TMA)的酶也有所增加。最近,研究表明缺血性心力衰竭与肠道菌群失调有关,肠道菌群中乳球菌、不动杆菌和韦氏菌属的数量增加。在功能水平上,这些患者的微生物菌群落富含参与脂多糖和三甲胺氮氧化物生物合成的基因(TMAO)。综上所述,尽管尚待确定肠道菌群的哪些成分参与了早期代谢障碍,但与动脉粥样硬化形成阶段有关研究,指向了一个更具炎症性和发酵程度更低的微生物菌群落。

特别令人兴奋的是发现了涉及肠道菌群的TMAO途径及其与缺血性血管疾病的关系。TMA是由肠道菌群从饮食中的磷脂酰胆碱、卵磷脂和L-肉碱合成的,它们不仅存在于动物的肉类中,还存在于家禽、海鲜和鸡蛋中。TMA进入门静脉循环,在肝脏中被氧化成TMAO。在啮齿动物身上进行的实验表明,喂食TMAO饮食或其饮食前体会加速动脉硬化,诱导血小板聚集,增加血栓形成的可能性。此外,用3,3-二甲基-1-丁醇(一种TMA裂解酶抑制剂)抑制肠道细菌TMA的产生可减轻动脉硬化和血栓形成。流行病学研究表明,TMAO血浆浓度与卒中和心肌梗死发病率增加,以及稳定型冠状动脉缺血人群的早产儿死亡率增加之间存在正相关关系,这支持了TMAO是动脉硬化生物标志物的结果。

尽管如此,现有的结果仍有不一致之处。例如,在特定的小鼠模型中,喂食富含L-肉碱的饮食的小鼠具有增加的血浆TMAO浓度,但是意外地减少了主动脉损伤大小,而没有改变血浆脂质,从而表明L-肉碱在预防动脉粥样硬化中的潜在有益作用,而与血浆TMAO增加无关。此外,TMAO本身有许多丰富的食物,如一些冷水鱼类,摄入这些食物通常被认为对心血管健康有益。最近,矛盾的结果可能在某种程度上得到了调和。最近的动物和人类研究表明,TMAO对血管生物学的影响取决于饮食-微生物组相互作用和宿主遗传学,这可能解释了TMAO参与动脉粥样硬化血栓形成的一些明显争议。在啮齿动物实验中,发现除了肝脏中氧化的三氧化二甲烷之外,TMAO还可以直接在肠道中产生,并且在用高纤维饮食或高胆碱饮食喂养动物后,血液TMAO水平增加。在两种不同的易患动脉硬化的转基因小鼠模型中,研究人员没有发现TMAO代和动脉粥样硬化加速之间有任何关系的证据。然而,在动脉粥样硬化倾向的动物中,循环TMAO浓度与斑块不稳定性的特征直接相关,包括血小板聚集、斑块内出血和炎症的生物标志物。在一项针对成年人的基于人群的观察性研究中,相同的作者没有发现血浆TMAO水平与动脉硬化标志物(如颈动脉内膜厚度或冠状动脉钙评分)之间相关性的证据。因此,部分源自肠道微生物组的TMAO与缺血性血管疾病相关的一个主要作用,似乎是通过主要涉及斑块不稳定性的机制,加重已经确定患有缺血性心脏病或中风的个体的动脉粥样硬化形成。

代谢性肝病中肠道菌群的失调

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)常被视为代谢综合征的肝脏表现,发生在许多国家,成年人患病率为20-40%。非酒精性脂肪性肝炎包括从简单脂肪变性到非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的广泛疾病,NASH是非酒精性脂肪性肝炎的炎症性、侵袭性形式。越来越多的人认识到,肠道菌群的破坏可能是非酒精性脂肪性肝病和非酒精性脂肪性肝病病理生理学的几个关键因素之一。患有非酒精性脂肪性肝病的个体中,梭菌属、厌氧菌属、链球菌属、埃希氏菌属和乳杆菌属的物种越来越多,而杆菌属、黄杆菌属、臭杆菌属和拟杆菌属的物种丰度较少。相比之下,变形杆菌、肠杆菌科和埃希氏菌属的丰度在NASH患者中升高。当与对照比较时,患有脂肪变性或NASH的儿童在示波螺旋菌属中被耗尽,伴随着多雷氏菌和乳球菌属的更高丰度。与健康对照相比,粪便微生物菌群的改变与2-丁酮和4-甲基-2-戊酮的浓度较高有关,这会导致代谢性肝病患者的肝细胞毒性。

此外,考虑到与NALFD相关的微生物菌群富含产生乙醇的细菌,如大肠杆菌,假设患有NALFD的个体的异常肠道菌群比健康个体的微生物菌群产生更多的乙醇,循环和呼吸中固有产生的乙醇浓度增加证明了这一点(图2)。乙醇激活核因子κB信号通路,并通过损害肠道屏障功能和导致门静脉内毒素血症而导致组织损伤。在患有NALFD的个体的肝脏中,解毒途径被削弱,提供了活性氧的恒定来源,该活性氧可能对肝细胞造成氧化损伤,进而可能诱发肝脏炎症和脂肪性肝炎。

类似地,患有肝硬化的个体具有显著改变的微生物菌群,包括蛋白细菌和梭杆菌门的富集。与健康个体相比,肝硬化和肝衰竭个体的肠道微生物组的功能潜力发生了巨大改变。这些变化包括作为肝性脑病特征的硝酸盐向氨的同化和分解的显著增加。脱氮能力的增加可能与较高的氮产量有关,而γ-氨基丁酸(GABA)生物合成和GABA分流功能的增加与肝功能衰竭时的流体动力静脉分流有关。由于原卟啉毒性,微生物血红素生物合成的增加可能导致肝脏损伤,而磷酸转移酶系统的增加可能表明肝脏组织损伤后对蛋白质的需求增加。

除了上述表明肠道微生物组成和功能与代谢性肝病之间联系的研究外,人类和动物粪菌移植研究表明,肠道中大量产酒精细菌肺炎克雷伯菌加速了非酒精性脂肪肝的发病。此外,一项针对无糖尿病妇女的综合多组学方法发现,苯乙酸盐是一种微生物代谢产物,有助于肝脏中脂质的积累,从而导致NASH。

营养不良破坏肠道菌群

在全球范围内,营养不良影响着约1.6亿人,是5岁以下儿童死亡的主要原因。母乳喂养、食物和水的安全是对抗营养不良的主要保护性因素,也是健康肠道菌群成熟的关键因素,其特征是在营养不良后期厌氧菌上升之前出现短暂的双歧杆菌爆发。长双歧杆菌和伪长双歧杆菌是母乳中的两个关键成员,它们的早期缺失代表了严重急性营养不良(SAM)(图2)。长芽孢杆菌和假长芽孢杆菌似乎对婴儿早期肠道菌群的形成至关重要,部分是通过广谱抗生素的分泌。随后,SAM生物失调主要伴随着厌氧菌与兼性厌氧菌比例的异常变化。这种转化可能在适当的饮食治疗下得到纠正,最终导致富含厌氧菌的微生物菌群落形成。然而,在营养不良持续的情况下,健康成熟的厌氧肠道菌群的丧失逐渐导致能量获取、免疫反应和维生素合成的缺乏,并与慢性吸收不良、腹泻和致病细菌的系统性侵袭相关联。目前的SAM饮食治疗方案不是基于对肠道菌群发育生物学的了解。然而,最近的一项研究设计了使用猪和小鼠模型的饮食,以促使微生物菌群进入成熟的断奶后状态,这可以促进SAM儿童微生物菌群的成熟,并将他们的代谢和生长状况恢复到更健康的状态。这种饮食方案迫切需要在长期临床试验中进行测试,以评估肠道菌群对受影响儿童体重增加和整体生理的影响。

大量报告表明,肠道微生物分类和功能潜力的破坏与许多病理现象类型有关。大多数对人类和动物的研究都是观察性的,缺乏实验性数据。然而,正如人类肠道微生物组的基因序列所揭示的那样,数万亿共生或共生细菌和古细菌是一个巨大的化学工厂,可以合成它们自身生存和与宿主一起生存所需的多种化合物,也可以合成影响整个完整生物体的化合物。在接下来,我们选择性地回顾了一些报道的肠道微生物产物,它们影响宿主能量稳态、身体肥胖、葡萄糖耐受性、胰岛素敏感性、炎症和内分泌调节(图3)。

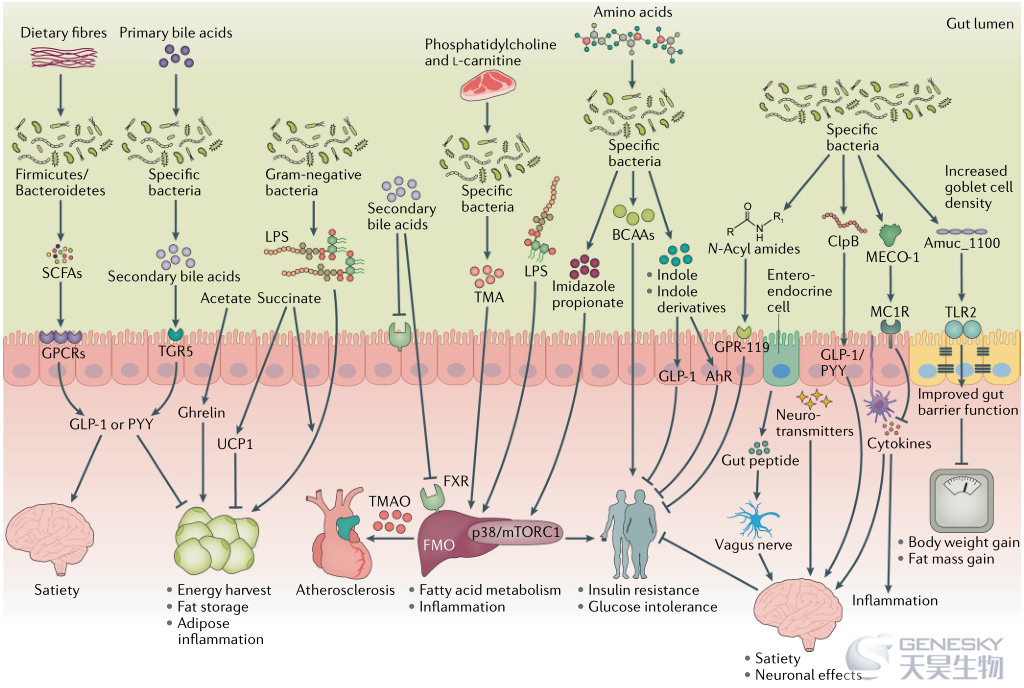

图3、微生物信使调节宿主代谢。总结了一些影响宿主能量稳态、身体肥胖、炎症、葡萄糖调节、胰岛素敏感性和激素分泌的肠道微生物化合物。肠道厚壁菌门和拟杆菌门对膳食纤维的发酵产生了短链脂肪酸(SCFAs)、丁酸盐(butyrate)、丙酸盐(propionate)和乙酸盐(acetate),它们通过作用于肠内分泌细胞表达的G蛋白偶联受体(GPCRs)以多种方式影响宿主代谢。乙酸盐和丁酸盐刺激胰高血糖素样肽1 (GLP-1)和肽YY (PYY)的释放,对胰腺(GLP-1诱导胰岛素生物合成)和大脑(PYY诱导饱腹感)产生影响,乙酸盐可能通过诱导饥饿素(ghrelin)的分泌来增强脂肪储存。微生物来源的琥珀酸盐(succinate)驱动解偶联蛋白1 (UCP1)的表达,从而增加脂肪组织产热。然而,琥珀酸盐对脂多糖(LPS)激活的巨噬细胞具有促炎特性,因此可能导致脂肪组织炎症和胰岛素抗性。脂多糖是一种促炎化合物,来源于革兰氏阴性细菌膜,可促进炎症。初级胆汁酸被肠道微生物群转化为次级胆汁酸,通过TGR5受体促进GLP-1释放,增强脂肪组织产热。肠道微生物群通过代谢膳食卵磷脂(phosphatidylcholine)和左旋肉碱(L- carnitine.)产生三甲胺(TMA)。TMA在肝脏中被含黄素单加氧酶(FMO)N-氧化成三甲胺N-氧化物(TMAO),从而导致动脉粥样硬化(atherosclerosis)。咪唑丙酸盐(Imidazole propionate),一种源自组氨酸的细菌代谢物,导致胰岛素抗性。在高脂肪摄入的情况下,肠道细菌来源的支链氨基酸(BCAAs)与人和啮齿动物的胰岛素抗性相关。其他细菌代谢物,如吲哚(indole)及其衍生物,与芳香烃受体(AhR)结合。吲哚丙酸(Indolepropionic acid)与改善胰岛素分泌和胰岛素敏感性以及降低二型糖尿病风险有关。肠道细菌产生N-酰基酰胺(N- acyl amide),一种内源性大麻素类似物,通过与G蛋白偶联受体119 (GPR119)结合来调节宿主葡萄糖代谢。肠道细菌分泌的蛋白质也调节旁分泌或内分泌作用。ClpB是大肠杆菌分泌的一种蛋白质,参与食欲的调节。大肠杆菌黑素皮质素样肽(MECO-1)是α-黑素细胞刺激素和促肾上腺皮质素的结构和功能类似物,通过哺乳动物黑素皮质素-1受体(MC1R)发挥作用,抑制细胞因子释放以响应促炎刺激。在大肠中,促炎变化涉及细胞因子如白细胞介素-1β和白细胞介素-18的产生增加,以及白细胞介素-10和白细胞介素-22的减少。表达于Akkermansia muciniphila外膜上的Amuc_1100,通过Toll样受体2 (TLR2)随着杯状细胞密度的增加而改善肠道屏障功能,并部分概括了活的A. muciniphila细菌对能量代谢和胰岛素敏感性的有益作用。宿主代谢也受肠道细菌合成的神经递质(即儿茶酚胺(catecholamine)、组胺(histamine)、γ-氨基丁酸(γ- aminobutyric acid)和血清素(serotonin)或气体的影响神经递质(NO和H2S)。箭头代表刺激,带横条的箭头表示抑制。FXR,法呢样X受体;mTORC1,雷帕霉素复合物1的机械靶标。

影响能量稳态和身体健康的微生物菌群

为了自身的能量供应,肠道菌群发酵产生能量的营养物质,特别是复合碳水化合物,以及蛋白质、单糖、短链脂肪酸和氨基酸。然而,微生物菌群产生大量有益于宿主的发酵营养物,相当于人类每日能量需求的5-10%。在这里,我们首先关注SCFAs丁酸盐、丙酸盐和乙酸盐,它们除了是整体宿主能量转换的简单底物和结肠细胞代谢的营养物质外,还以各种方式影响能量代谢和身体肥胖。丙酸盐和丁酸盐都通过刺激厌食激素和瘦素的合成而具有抗肥胖的优势。用丁酸盐前体药物(三丁酸甘油酯)治疗的小鼠可避免饮食诱导的肥胖、胰岛素抵抗和肝脂肪变性。丁酸盐还抑制各种组织中的炎症,增强结肠抗炎调节性T细胞的分化,并以G蛋白偶联受体的方式诱导NOD、LRR和嘧啶结构域蛋白3 (NLRP3)炎症小体。另一种G蛋白偶联受体,嗅觉受体,可以调节血压调节,也可以被乙酸盐和丙酸盐直接激活。此外,增加的丁酸盐生成激活过氧化物酶体增殖物激活受体-γ (PPARγ),导致肠道中的β-氧化和氧消耗,这种现象有助于维持肠道中的厌氧环境(图1)。

在两项独立的研究中,编码肌醇分解代谢和将3-羟基丁酰辅酶a代谢为丁酸盐的Anaerostipes hadrus菌基因组结构变异与体重、腰围和体重指数呈反比关系,表明这些代谢途径与宿主代谢健康之间的机制联系。

一项小鼠研究表明,乙酸盐、丁酸盐和丙酸盐可能对宿主代谢有合成代谢作用,而另一项研究表明,长期服用菊粉丙酸酯可显著降低超重成年人的体重、腹内脂肪组织分布、肝细胞内脂质含量和胰岛素抗性。然而,其他研究者报道了丙酸盐对宿主代谢影响的矛盾发现。宿主遗传学驱动的肠道微生物增加了丁酸盐的生成,改善了口服葡萄糖耐量试验后的胰岛素反应,而丙酸盐导致T2D风险增加。与后一项发现一致,另一项小鼠研究表明,丙酸盐通过刺激胰高血糖素和脂肪酸结合蛋白4 (FABP4)的产生而损害胰岛素信号。人类摄入含丙酸盐的膳食导致餐后血浆胰高血糖素、FABP4和去甲肾上腺素浓度升高,导致胰岛素抵抗和高胰岛素血症。最后,一项人类研究发现,与代谢综合征患者相比,瘦小个体的葡萄糖代谢对口服丁酸盐补充剂更有反应,这表明口服丁酸盐补充剂不是改善代谢障碍个体葡萄糖调节的有效治疗药物。这些相互矛盾的实验结果要求进行人体研究,在这些研究中,相对于它们在循环中的比例浓度,单独地以及组合地测试每种SCFA的生理效应,以便恰当地和系统地研究它们对葡萄糖稳态、胰岛素分泌和胰岛素敏感性的效应。

与丁酸盐和丙酸盐不同,乙酸盐可能主要具有致肥胖特性,因为它是肝脏和脂肪细胞脂肪生成的底物。在小鼠中,由改变的肠道菌群诱导的乙酸产量增加,通过饥饿素分泌导致了摄食过量,并通过增加葡萄糖刺激的胰岛素分泌增强了脂肪储存。在人类中,据报道,直肠或静脉注射乙酸盐后,肠激素、PYY肽和胰高血糖素样肽1 (GLP-1)的血浆浓度增加。

宿主能量稳态和身体肥胖也受到胆汁酸的影响,肠道菌群将初级胆汁酸转化为各种次级胆汁酸。这两类胆汁酸通过与身体不同器官的细胞受体结合来发挥其代谢功能,包括核法尼样受体(FXR)和一种G蛋白偶联受体TGR5。通过这些受体发出的信号与葡萄糖代谢有关,但方向相反;FXR促进碳水化合物代谢,而TGR5促进碳水化合物代谢。

初级胆汁酸之一的鹅去氧胆酸是一种高效的FXR配基,而二级胆汁酸石胆酸(LCA)和牛磺胆酸是两种最有效的内源性TGR5配基,这两种胆汁酸在啮齿类动物中是由初级胆汁酸通过肠杆菌转化而来。肠内分泌L细胞中的TGR5信号传导诱导GLP-1的分泌,从而改善肥胖小鼠的肝功能并增强糖耐量。LCA是一种高亲和力的TGR5激动剂,通过白色和棕色脂肪组织的褐变刺激产热,而脱氧胆酸(DCA)和LCA被认为是FXR的部分拮抗剂。最近,次级胆汁酸的一个亚组,C-6-羟基化次级胆汁酸,引起了人们的注意,因为这些胆汁酸可能与啮齿动物的消瘦和袖状胃切除术后肥胖人群的早期体重减轻有关。

对几种慢性代谢紊乱的肠道菌群的研究表明,肠道菌群对氨基酸代谢具有重要功能。在色氨酸的微生物分解的情况下,体外和体内研究表明吲哚,一种色氨酸微生物分解代谢产物,可以改善肠上皮屏障功能(图1)。吲哚也是一种信号分子,参与促进肠内分泌L细胞释放肠激素GLP-1,从而间接影响胰岛素分泌和食欲调节。类似地,3-吲哚丙酸(一种参与色氨酸代谢途径的分解代谢产物)的循环浓度在流行病学研究中被报道与改善胰岛素分泌和胰岛素敏感性以及发展成T2D的较低可能性相关。

影响胰岛素敏感性和内分泌调节的微生物菌群

亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸的循环浓度升高是胰岛素抗性和T2D风险增加的强生物标志物。在胰岛素抗性正常血糖个体中,肠道微生物组合成碱性磷酸酶的潜力增加,这主要是由于普雷沃氏菌和拟杆菌的丰度增加,但微生物对支链氨基酸(BCAA)的摄取和BCAA分解代谢的潜力降低,主要是由于丁酸杆菌和惰性真杆菌的驱动。这些发现得到了小鼠实验的支持,表明在不健康的饮食条件下,肠道菌群可能会导致血浆BCAA浓度升高和胰岛素抗性。在心力衰竭时,碱性成纤维细胞生长因子的分解代谢受损,积累的碱性成纤维细胞生长因子诱导氧化应激并破坏线粒体功能。

咪唑丙酸酯是另一种在环境中损害胰岛素信号的微生物化合物。在T2D患者的门静脉和外周血中,丙酸咪唑的浓度高于健康人。肠道细菌物种,如变形链球菌和鸡链球菌被证实是咪唑丙酸盐的生产者。在小鼠实验中,丙酸咪唑通过激活雷帕霉素复合物1 (mTORC1)途径的机制靶标而恶化了葡萄糖耐受和胰岛素信号传导。根据这些发现,在分离自T2D个体的肝组织中发现了mTORC1介导的胰岛素信号通路的过表达。

宿主和肠道微生物都产生琥珀酸,琥珀酸作为代谢中间体可能有多种作用。其中一个作用与胰岛素敏感性和炎症有关,其影响也是显而易见的。在野生型小鼠中,微生物来源的琥珀酸不仅能预防肥胖,还能改善胰岛素敏感性和葡萄糖耐受性。相比之下,琥珀酸可能作为先天免疫信号的代谢物。因此,在脂多糖激活的巨噬细胞中,琥珀酸稳定了转录因子缺氧诱导因子1α,这增加了白细胞介素1β的产生并引发炎症。因此,琥珀酸盐在某些情况下可能导致由炎症引发的胰岛素抗性。出乎意料的是,药理学方法提高的小鼠循环琥珀酸浓度被证明是棕色脂肪组织中解偶联蛋白1 (UCP1)依赖性产热的驱动因素,从而增强了对饮食诱导的肥胖的保护并改善了葡萄糖耐受性。然而,在各种小鼠模型中,肠道菌群落对UCP1调节影响的研究结果仍然不一致。微生物来源的琥珀酸是否与人体代谢的类似过程相关尚不清楚。

细菌脂多糖是大多数革兰氏阴性细菌的主要外表面膜成分。LPS在细菌细胞死亡时释放,成为宿主免疫的强刺激因子。当过量时,例如由于习惯性摄入高动物脂肪的饮食或处于极端状态,如脓毒症引起的内毒素血症,脂多糖会引发局部和全身炎症和胰岛素抗性。一般来说,几种常见的慢性疾病,其特征似乎是肠道屏障的相对破坏,导致肠道和全身免疫能力的多种失衡,最终导致胰岛素抵抗,最终导致代谢综合征。

我们总结了SCFAs和吲哚是如何干扰内分泌调节的,但是有更多的例子说明肠道细菌成分是如何与激素分泌相互作用或者作为已知激素受体的配基。大肠杆菌分泌的几种蛋白质,包括模拟宿主肽α-黑素细胞刺激素(α-MSH)的ClpB,会影响小鼠的食物摄入量和进食模式。从机制上来说,ClpB蛋白刺激肠道GLP-1和PYY的释放,并激活诱导饱腹感的大脑厌食途径。据报道,与健康个体的ClpB水平相比,患有厌食症等进食障碍的个体的血浆ClpB水平更高。此外,一些肠道共生细菌含有N-酰基酰胺合酶基因,它们编码的脂质模拟了经典真核信号分子与G蛋白偶联受体的结合。最后,MECO-1是一种细菌黑皮质素样肽,其结构与α-MSH和肾上腺皮质酮(ACTH)相似,在体外暴露于促炎刺激时抑制细胞因子的释放,并提示小鼠免于内毒素引起的死亡。微生物肽是否也像其人类同源激素一样具有内分泌功能尚不清楚。

总之,在人类和动物中产生的大量数据表明,主要的糖分解微生物发酵产物SCFAs、琥珀酸和乙醇在宿主代谢中具有重要作用。我们对肠道菌群的蛋白水解或脂肪分解发酵对健康的正面或负面影响知之甚少(图1)。一个例外是膳食中色氨酸和酪氨酸的微生物发酵,它们分别被代谢成吲哚和酚类。在肝脏中,这些化合物被转化为硫酸吲哚酚和硫酸对甲酚,其血液浓度在CMD中升高。在慢性肾病中,两种代谢物循环水平的升高与慢性肾病的进展、慢性肾病的风险和全因死亡率有关。此外,小鼠实验表明,微生物菌群产生的糖异生氨基酸代谢物,包括硫酸吲哚酚,有助于维持葡萄糖稳态。

过去二十年在微生物领域的研究表明,人类生物学指的是全生物智人的生物学。换句话说,人类生物学与共存的微生物有关,大多数微生物生活在消化道,它们从消化道产生或改变各种化学物质,或引发宿主反应,影响各种生理功能,包括免疫、神经生物学,尤其是新陈代谢。从我们对代谢和肠道菌群相关文献来看,研究领域无论是在基础还是在转化方面都还处于初级阶段。随着对肠道菌群整体功能代谢影响的关注,仍有许多需要学习的地方。需要填补的知识空白包括对各种体液的代谢组中数百种未知化合物的注释,以及破译单一宿主、微生物和饮食来源或组合来源的化合物的方法。大多数研究都是微生物菌群落景观的解析,需要更多关于微生物菌群落短期和长期动态的信息。重要的是,很少有新知识得到验证或已经成熟到可以转化成指导个人日常健康行为(公共卫生)或临床实践的阶段。为了实现这些目标,在未来的研究中需要注意几个概念和分析方面的挑战,将微观生物群落的数据与其他组学读出数据和生物临床变量结合起来(方框2)。

无论研究对象的健康状况如何,当比较单个微生物菌群时,人类肠道菌群在深度分辨率水平上是独特的,在影响微生物菌群功能的物种和亚种中具有显著的结构差异,这是一个重大的概念和统计学挑战。此外,还有几个与技术和数据库相关的缺点,包括不完整的微生物基因组数据库和缺乏大多数微生物基因的功能注释。类似地,关于肠道微生物组转录和翻译活动调节的知识很少,当涉及到非靶向代谢组分析结果的解释时,通常与微生物组特征进行比较,大多数读数既没有注释也没有量化。

当考虑微生物组研究的翻译含义时,大多数药物除了对临床变量影响外,还影响微生物组、转译本和代谢组图谱。因此,忽视药物对“组学”分析的影响可能夸大了已报道的人类研究中肠道菌群和宿主代谢之间任何关系的发现。理想情况下,任何此类基于组学的研究都应该在未施用药物个体中进行。这种需求很难在患有慢性代谢疾病的个体的研究中得到满足。相反,目前更多的研究是在发生代谢性疾病的高风险个体中进行的,并且是在用药前进行的,例如在未接受治疗的疾病前期个体中。微生物组研究的另一个缺点是,迄今为止微生物组分析很大程度上局限于相对丰度,因此无法解释微生物组之间的生物学相关差异,因为粪便或肠道内容物中细菌细胞密度的样本差异很大。

由于显而易见的原因,对给定微生物化合物的作用靶点和机制的实验研究是在假定的靶组织或细胞中进行的,并辅以啮齿动物体内研究(方框2)。然而,由于缺乏生物学和行为与人类相似的合适的试验动物,许多实验研究都有所欠缺,尤其是在揭示肠道菌群落在疾病原因中的作用时,通常缺乏遗传易感性与被检测的人类疾病相似的动物模型。然而,实验研究并不仅仅在细胞系统或动物模型中进行。事实上,临床对照试验本质上是机械实验。由于肠道微生物组存在大量复杂的个体间变异,理想的人体试验设计是在同一个体中进行多年的各种受控交叉干预。已经进行了个体内试验,但对资源要求很高,而且没有普及到人群水平的潜力。因此,要深入了解肠道菌群如何在人类环境中调节或改变饮食、运动、药物等的影响,唯一现实的方法似乎是通过精心准备的长时间随机对照试验。这意味着将经历深度和广泛分型的同质人群包括在内,这些人的数量足够多,有足够的统计能力来集中解决这一假设。

最后,肠道菌群的复杂性令人生畏,全球肠道菌群远不止细菌和古细菌。它还包括真菌、噬菌体和真核病毒。未来,基于测序和基于培养的肠道微生物研究,结合对肠道菌群、古细菌、嗜食细菌、病毒和真菌生物群落的开发,将成倍扩大我们对肠道菌群落相互作用的了解。此外,同样重要的是,关于肠道菌群产生的影响宿主生理和多种病理的多种化学物质的令人兴奋的新知识,可能培育新的有效途径来稳定人类生物体的代谢健康,并预防或对抗常见的人类代谢紊乱。

咨询沟通请联系

18964693703(微信同号)

创新基因科技,成就科学梦想

微信扫一扫

关注该公众号

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886